WB工法の「欠点」「デメリット」とは・・?

ネット上で、よく「WB工法の欠点」や「WB工法の評判」とか「WB工法のデメリット」とかで検索されているにもかかわらず、具体的な欠点やトラブル等を記載したサイトがほとんど見当たらないので、私なりにWB工法の欠点・デメリットや住んでみての感想などを記載してみます。(2021年現在で・・)

因みに私は2005年の6月から現在まで、茨城県でWB工法の家に住んでおり、それなりに良い点・悪い点を把握しているつもりです。

ネットで見ると、過去に一件だけ”裁判になったトラブル”があったようです。「言った・・」「言わない!」で事前のご説明に行き違いがあったようですね。やはりお施主様には過剰なPRではなく、丁寧なご説明で納得していただき、お互いに信頼関係を築く必要性を痛感いたします。

さて、私の2005年からの居住実績から感じているWB工法の欠点としては

-

4万/坪ほどの初期費用(WB工法専用部材費等)が余計に掛かる。(レイアウトによって、各部材の必要個数が若干違ってきます。私の場合確か120万円ほど余計にかかったと思います・・)

-

ぎりぎりの予算の中で、この出費は大変ですが、結果として、本日現在まで「WB工法にしておいて良かった!!」と何度胸を撫でおろしたことか!!「湿気」を気にしなくて良い、この快適さ・健康的な住まいは、初期投資に変えられない満足感で一杯です。現在までも、いろんな他の工法を調べてみましたが、「WB工法を凌駕する構造・理論・エビデンスの工法に出会ったことが有りません!」

-

-

WB工法は壁体内に第二通気層という空間があり、フローヘルスという部材を、手動で夏には開(冬は閉)にするために音が通りやすいと思います。伝声管と同じ理屈で、耳をフローヘルスに近づければ階下の音も聞き取れますが、普通に生活している分には全く気になりません。それよりも、実際には吹抜けや階段部分、ドアのアンダーカット(1cmほどの隙間)等の影響の方がずっと大きいですよ・・。(音が多少漏れたとしても家族ですから問題ありません!!かえってお互いの動きがそれとなく窺えて安心できます。)

-

当初期待したほど夏涼しく、冬暖かくなかった。なにしろ、エアコン無しでも夏・冬通じて25℃程度を期待していましたので・・(*_*;)。でも、色々調べてみて「この自然さ」こそが正解だと理解できました!

-

棟の上部にハットヘルスの出っ張りが見えるので、デザインに拘ると気になる。(逆に、私は「棟の出っ張りを見てください!うちはWB工法の家です!」と自慢していますけど・・)

-

基礎に155×345mmの地窓を4m間隔で開け、アンダーヘルスを取り付ける必要がある。最近では基礎パッキンが流行りであるが、開発元の話では水切りで半分塞がれた厚さ25mm程度の基礎パッキンや、丸形の地窓では換気不十分だったとのことです。残念ながら手元にデーターがありません・・。

-

やはり、先輩達が長年の経験から導き出されたあの”地窓”の寸法・配置・効果にこそ意味があるようです・・。

-

-

断熱材が板状の物(スタイロフォーム、ネオマフォーム、ミラフォーム等)を使う必要がある。グラスウールやロックウール、セルロースファイバー等は使えない。(第二通気層確保のため・・)

-

吹付断熱材は屋根裏には使用できますが、壁断熱としては”第二通気層の確保が難しい”ので認められていません。例え胴縁を打って通気層を確保できたとしても、床下や2階への通気路の確保と確認が困難です。(実際の施工現場写真を見ると・・通気層確保の困難さが納得できますネ!曇ったゴーグル越しに狭い場所での通気層の確認・確保は・・難しいと思いませんか?)

-

ビニールクロスは透湿しないので、室内壁の1/3以上は使えない。(これは欠点というよりも、逆にビニールクロスを使う恐さを知って欲しいです・・)

-

土台や基礎天1mまでの木質部に塗布した防蟻剤の気化成分がWB工法の構造上、室内に侵入する可能性がある。

-

暖・冷房時、物理的に暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降しますので、室内の天井と床面の温度差(Max13℃程度)を無くすために「省エネ君ヨドマーズ」を推奨されますが、少し高価です(定価\150,000)。(足元が寒くないので、私はこれが大変気に入っていますけど・・。ググってみてください、効果が分かります。)

-

「透湿壁から湿気を排出する・・」と言いながら、換気扇を付けている!・・・H2003年に「品確法(住宅品質確保促進法)」で換気扇の設置が義務付けられましたので、やむなく一番安価な第3種を設置します。

-

周りの環境(土埃など)によっては部材(アンダーヘルス)のメンテが必要。(我が家は畑の真ん中で土埃がひどいので、年に一度春先に取り外して、簡単に水洗いをしています。)

-

WB工法の部材の耐久性が心配?・・・確かに、発売以来50年も100年もは実際に経過していませんが、使用素材はステンレス、AES樹脂、アルミ、Ni-Ti合金なので、錆びません。開発(1998年)以来22年超になりますが、現在(2020年現在)まで耐久性でのクレームは無いそうです。

住んでみて分かったこと

-

室内の湿度が年間を通じて安定(実測値)している。そのせいか、窓の結露、カビ、臭気(その家独特の・・)とは無縁。(入浴中の浴室を除く・・。)入浴後は室内側のドアの開放を推奨していますので、翌朝にはほぼ乾燥しています。浴室の湯気が室内側の透湿壁経由で第二通気層から小屋裏、棟換気から屋外へ排出されます。その際、臭気や化学物質も同時に排出されます。・・でも、浴室の目地のシリコンは黒ずんでいるのはある程度仕は方ないのかなと思います・・。浴室窓に「エアープロット」を塗布してからは幾らか黒ずみが減った気がします・・。

-

湿度が低いので夏の暑さも苦にならない。外気温-2~-5℃。夏場の日差しはほとんど室内に入りませんので、日影の涼しさ程度です。(ほとんどは扇風機、時々エアコンが欲しい)

-

冬の朝は熱源が無くても外気温+10℃程度ですが、やはり朝夕はカーボンヒーターやエアコンを使用します。でも昼間の冬の日差しは部屋の奥まで届き、熱源が無くても快適です!

-

押入れの中の湿気も間仕切り壁経由で小屋裏へ抜けるので「湿気取り」の必要がない。(実績値)。

-

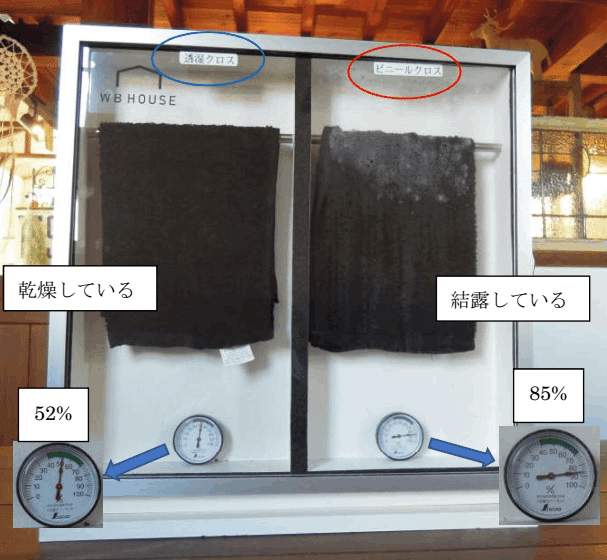

その仕組みは・・右の「湿気模型」を見てください。同じ石膏ボードを二部屋に区切り、片方にビニールクロスを、もう一方にコットンクロスを貼って、濡れタオルを掛けているだけです。つくづくビニールクロスの結露の恐さを実感できます。

-

-

我が家が、室内犬や生活臭がしないとの来客の反応。(測定値)

-

第3種の換気装置は付いていますが、トイレ、台所以外はOFFのままです。

-

一年中、大掛かりな機械換気装置を使わないで生活でき、この快適さが維持できるのが何ともうれしい!

-

煩わしい第一種換気装置のフィルター交換や蛇腹ダクト内のメンテナンスが不要です

-

また、「24時間換気装置の欠陥」も参照ください。

-

-

40年来の花粉症が治った?(薬が必要なくなった)。その後、エアープロットで完治しました!

-

室内の空気がきれい(爽やかでサラッとしている)。(思い込みが強すぎるのでしょうか・・)

-

花粉症については「WBは花粉は入ってこないの・・?」を参照してみてください!

-

ある工務店の社長が「WB工法はリベートが要らないのが一番良い・・」と言われていましたが、他の工法について不勉強なのでコメントできません・・・。

結局、WB工法とは「断熱性能は国の推奨値をクリアー(国の温熱等級4認定書受領)」した構造で、さらに「換気扇がOFFでも、湿気を屋外に自然に排出できるので、常に湿度を快適レベルに維持でき、湿気と同時に化学物質や生活臭も排出できる」ということだと理解しましたので参考にしてください。

先日、「WB工法の欠点を教える。夏は暑いし冬は寒いというデメリットは口コミで見つからない」というサイトも現れましたので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

私なりに少し反論させて頂ければ、このサイトでは「熱い、寒い・・」を強調されていますが、WB工法が拘るのは室内の湿気を自然な通気で屋外に排出し、結果として結露、VOC、臭気も無くなるということです。

「・・湿度タップリで暑い空気を室内に取り入れて快適な室内環境になるわけがありません。・・」と指摘されていますが、外気をいきなり直接壁体内に取り入れる訳ではありません。夏場の外気温が30~35℃の場合、その家で一番気温の低いのは「床下」です。普通は外気温ー5~-7℃程度は低いはずです。

壁体内の上昇気流がゆっくりと床下の空気を引き上げ、それに引かれて外気がゆっくりと床下に入って来て、床下の空気と混ざります。床下の空気は夏は涼しく、冬は暖かいです。

まずは、「WB工法の上昇気流とは・・」で空気の流れをご覧ください。

特殊な発煙管で、空気と同じ比重の煙を模型の床下に入れますと、太陽に擬した白熱球に温められて壁の中の空気がゆっくりですが上昇して、床下の白煙を引き上げ、棟の開口部から屋外に流れ出るのを確認して頂けます。

夏場に、太陽に焼かれた住宅は、屋根、小屋裏、2階、1階、床下と順次温度が低くなり、暖められた壁体内の空気は比重が軽くなって、ゆっくりと上昇します。

「WB工法は熱い!寒い!・・」と指摘されていますが、断熱性能については温熱等級4の認定を頂いていますので、十分な断熱性能を確保しています、ご安心ください。

換気扇・エアコンを使わない状況での「WB工法の温度・湿度の実績値」や「WB工法は生活臭がこもらない?」なども参照してみてください。

極論しますと、屋内の換気に関して、「小坂さん」が言われているように「室内の湿気・VOC・臭気を換気扇で排出しますか?自然な透湿通気で排出しますか?」になります。また、第一種換気装置についてもこちらで問題点を指摘されています。

世の中には完璧というものは無いので、WB工法といえども全てのユーザーの希望に添えるとは思いません。

ご自分として何が大切で、何を切り捨てるかを判断し、最善のものを選択することが大切ではないでしょうか。

もし、年中25℃ほどの冬の暖かさ、夏の涼しさを希望されるのであれば、大がかりな暖・冷房システムを設置した今はやりの高気密・高断熱が良いかと思います。

その場合は第一種換気装置と、農薬系ではない防蟻剤「エコボロンPRO」が欠かせないのでは・・・?

”永久に続く”定期的な数種類のフィルター交換と、ダクト内の清掃が必要になります。また、高気密の室内に農薬の成分が蔓延する可能性は何としても避けたいものです。

私なりに色々調べ経験した中では、家造りで一番大切なのはIAQ(室内空気環境)だと理解するに至りました。

家を新築して、これから先長~く住み続ける家の中の空気が、機械換気装置を使わなくても爽やかなままというのが一番大切なのではないですか?

「3歳までにその子の皮膚機能が完成される・・」ので、過剰な恒温性を追求すると皮膚の発汗・耐寒機能に良くないという説にも大いに納得します。ぜひ「汗をかかない子」や「能動汗腺」等で検索してみてください。生活環境が良過ぎるのも問題です・・。

下記の先人の知恵にも「その通りだ!」と、ハゲシク同意します。

【「子供は少し飢えさせて育てよ、震えさせて育てよ」これは江戸時代の学者、貝原益軒の「養生訓」の教訓です。少しの「ひもじい」思いと「寒い」思いをさせることが、壮健な身体と長寿の体質を培うというわけです。現代なら「幼児虐待」で訴えられかねません。しかし古来「貧家に孝子顕る」という諺もあります。】(「3日食べなきゃ、7割治る!」船瀬俊介132P)

「適度な寒さと飢えと痛みによって、子供は真っ直ぐ育つ」という言葉もあるそうです。

日本に住んでいる限りは、外国には無い”梅雨”や酷暑・酷寒を含む四季と上手に「付き合ってゆく」必要があると思います。

換気装置を使わなくても、年間を通して平均約55%の湿度とVOC、生活臭の無いきれいな室内空気環境が維持できるのは、初期費用のアップ(3~4万/坪)には換えられない、掛け替えのない「宝物」です。

ぜひ一度近くでのWB工法の完成見学会へ出向かれて、玄関を入った時に感じる”空気の爽やかさ”を体感してみてください。

WB工法のお施主様の感想は「SUMO」なども参考にしてください。

少しでもWB工法に興味を持って頂けたら、全国どこからでも是非弊社にご連絡いただければ、資料のお届け、お近くで予定されている見学会等をご案内いたします。

お近くのWB工法会員の体験棟か、もし可能なら直接に長野のウッドビルド(要予約)へお越しください。こちらで河野までご連絡頂ければ私の方で段取りをさせて頂きます!!ご連絡お待ちしております!

必ずやご満足・納得いただけると、自信があります。

最近、ある工務店さんから有りがたい言葉を頂きました。「リフォームで壁を剥がして、黒カビの生えた躯体や、湿って重くなりずり落ちた真黒なグラスウールを見るたびに何かが間違っている!と思ってきた。20年かかってやっと巡り会えたこのWB工法でなければ、基本的にこの問題は解決できない。」とのことです。

また、ぜひ「お医者さんが勧めるWB工法」を参照してみてください。

最後に、井先生の講演はYoutubeでも確認して頂けます。